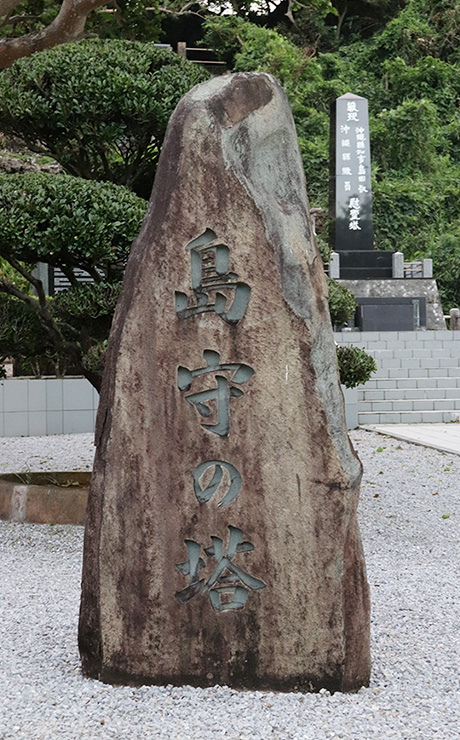

STORY ストーリー

沖縄戦末期、本土より派遣された2人の内務官僚がいた。

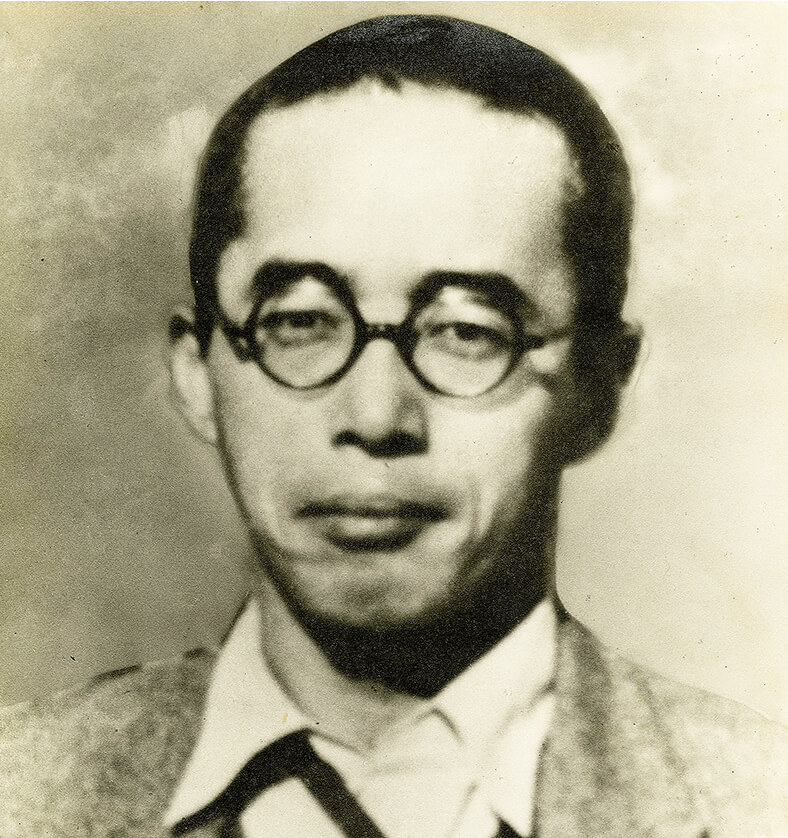

1人は学生野球の名プレーヤーとしてならし、戦中最後の沖縄県知事として沖縄に赴任した島田叡(あきら)。島田は、度重なる軍の要請を受け内務官僚としての職務を全うしようとする。

しかし、戦禍が激しくなるにつれ、島田は県政のトップとして軍の論理を優先し、住民保護とは相反する戦意高揚へと向かわせていることに苦悩する。

そして、多くの住民の犠牲を目の当たりにした島田は「県民の命を守ることこそが自らの使命である」と決意する。

もう1人は、警察部長の荒井退造。

島田と行動を共にし、職務を超え県民の命を守ろうと努力する。

実は、沖縄戦で2人はそれぞれ重い十字架を背負っていた。荒井は、子供など県民の疎開を必死に推し進めていた。

その矢先、本土に向かっていた学童疎開船「対馬丸」が米軍の攻撃に遭い、数多くの子供たちが犠牲となった。

また、島田は知事として、軍の命令で鉄血勤皇隊やひめゆり部隊などに多くの青少年を戦場へと向かわせていた。

2人はそれぞれ十字架を背負いながらも、戦禍が激しくなるのに伴い、必死に県民の疎開に尽力し多くの沖縄県民を救っていった。

一億総玉砕が叫ばれる中、島田は叫んだ。

「命どぅ宝、生きぬけ!」と。

戦争の中継ぎ世代として

映画「島守の塔」製作委員会委員長

嘉数 昇明

沖縄戦を体験した方々も残り少なくなってきた。私は昭和17年生まれで、2歳のときに大分へ疎開した。海を渡るわけで、いつ潜水艦に攻撃されるか分からない状態。行くも地獄、残るも地獄だった。島田さんや荒井さんは、こうした地へ本土から来られた。軍からの指令や要求を受け、学徒の名簿を軍に提出した際、島田さんは煩悶したのではないか。県政の責任者として「鉄の暴風」と形容される沖縄戦の真っ只中で、県民の命を救うため懸命に努力された島田さん、荒井さん、県庁職員の姿から、今に通じる公職にある人の生きざまを問うているのではないか。沖縄、兵庫、栃木の地元メディアを中心にスクラム組んだ映画製作の意義は大きく、地域に根差した目線であるからこそ、説得力も生まれると思う。ぜひ、たくさんの方にご覧いただきたい。戦争を知っている世代と知らない世代の中継ぎ世代として、そう強く思います。

地上戦があった沖縄を舞台に、

それぞれの生きる姿を描く

映画「島守の塔」監督

五十嵐 匠

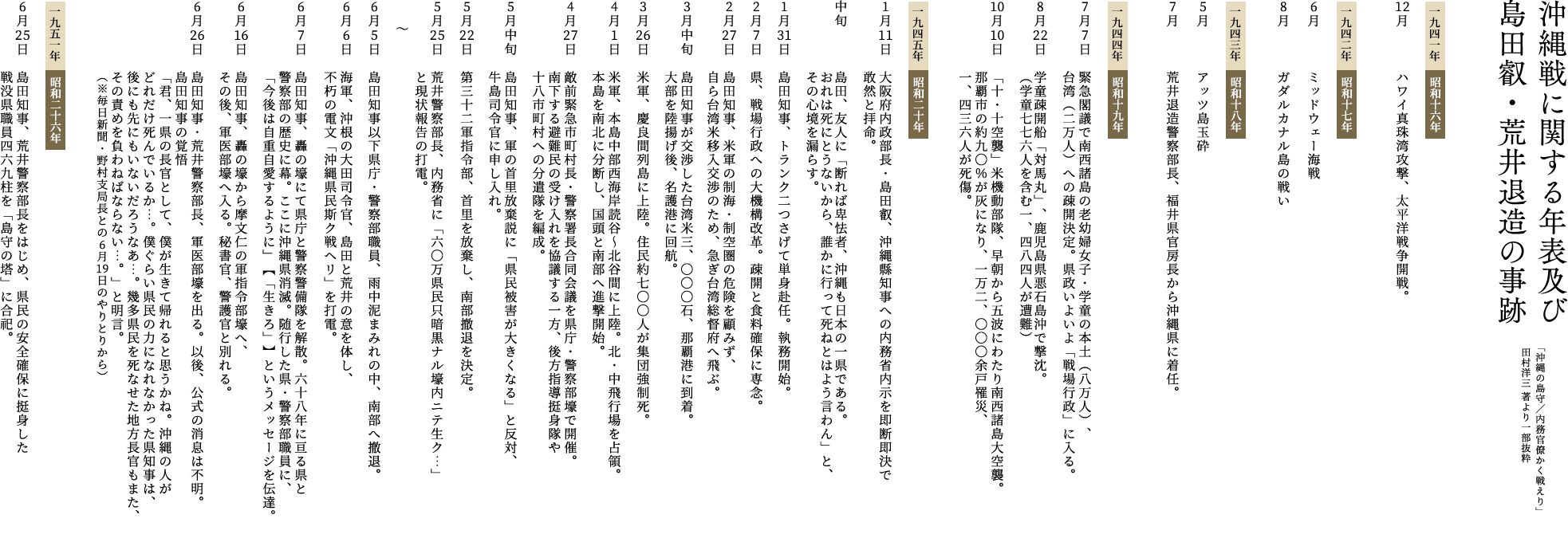

日本が総力戦へと突っ込んでいった沖縄戦末期、本土より派遣された2人の内務官僚がいた。兵庫県出身の知事・島田叡氏と栃木県出身の警察部長・荒井退造氏である。

学生野球の名プレーヤーとしてならした島田氏は、戦中最後の沖縄県知事として沖縄に赴任する。度重なる軍の命令に応えるべく内務官僚としての職務を全うしようとする。しかし、戦禍が激しくなるにつれ、自分が県政のトップとして軍の論理を優先し、住民保護とは相反する戦意高揚へと向かわせていることに苦悩する。そして多くの住民の犠牲を目の当たりにした島田氏は「県民の命を守ることこそが自らの使命である」と決意する。警察部長の荒井氏もまた島田氏と行動を共にし、職務を超え県民の命を守ろうと努力する。実は、沖縄戦で2人は、それぞれ重い十字架を背負っていた。島田知事が着任する前、荒井氏は沖縄を離れていた前知事の代わりに県民の疎開を必死に推し進めていた。その矢先、本土に向かっていた学童疎開船「対馬丸」を米軍の攻撃に遭わせてしまったのだ。そのため、数多くの子供達が犠牲となった。その船には自分が疎開をすすめた部下の家族も乗りあわせていたのである。島田氏は県政の責任者として軍の命令を受けて鉄血勤皇隊やひめゆり学徒隊として多くの青少年を戦場へと向かわせていた。2人はそんな十字架を背負いながらも、戦争末期、戦禍が激しくなる中、必死に県民の疎開に尽力し多くの沖縄県民を救っていった。

一億総玉砕が叫ばれる中、敗走しながらも、島田氏は叫んだ。「命どぅ宝、生き抜け!」と。

映画「島守の塔」は、第二次世界大戦の末期、長期にわたる日本国内最大の地上戦があった沖縄を舞台に、軍の圧力に屈しながらも苦悩し県民の命を守り抜こうとした島田氏と荒井氏、そして沖縄戦で戦火に翻弄されながらも必死に生きる沖縄県民、それぞれの生きる姿を描く映画とする。